斯坦福大學研究者發明的制造技術能生產出長度小于100納米的超薄二硫化鉬(MoS2)晶體管,為高性能柔性電子產品如醫療監視器、健身跟蹤器、智能服裝及可折疊智能手機的大面積普及提供更大可能。

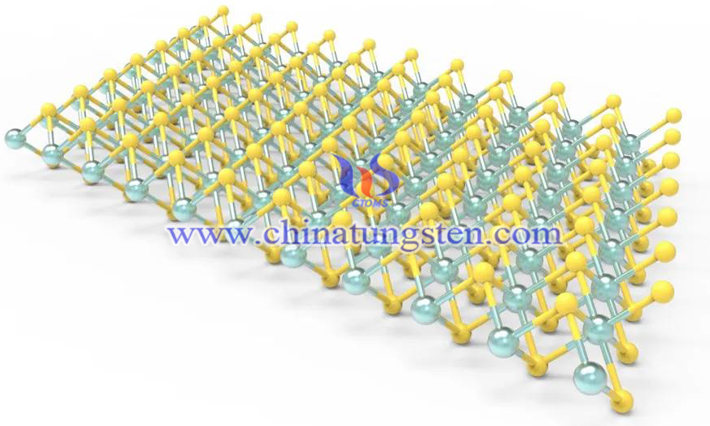

相對于傳統的硅材料和有機材料來說,二維(2D)半導體材料更適合用于柔性超薄電子器件的制造,這主要是因為2D半導體材料在納米尺度上仍可展現出優異的電氣和機械性能。但是,目前柔性電路需要克服的是柔性材料在制造過程中會發生熔化和分解的問題。

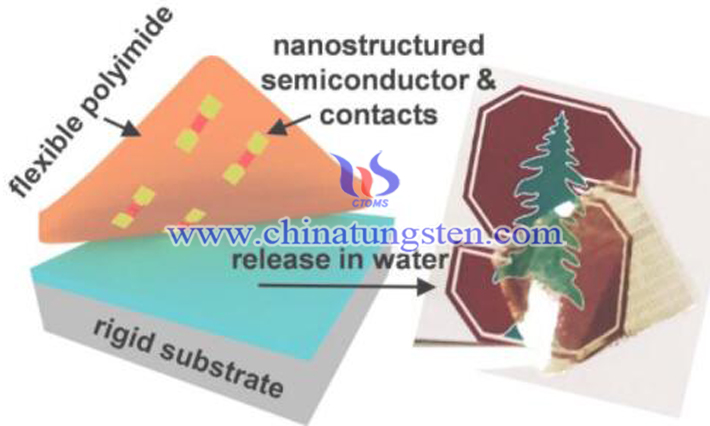

為了解決上述的問題,斯坦福大學研究者開發了一種新技術,從不靈活的基本基材開始分步進行。首先器件建立在一塊涂有玻璃的固體硅板上,然后制備一層由二硫化鉬二維半導體構成的薄膜,并鋪在納米圖案的金電極上,最后獲得了一個以前用柔性塑料基板無法達到的分辨率。注意:金電極中的金屬觸點有助于擴散晶體管在工作過程中產生的熱量。

據中鎢在線了解,研究者是通過化學氣相沉積法讓MoS2薄膜一層一層地生長,最后得到有三個原子厚的薄膜。這個過程需要在大于1500℃的環境下才能完成。

另外,使用剛性硅作為襯底也是此次高性能晶體管成功的關鍵因素。硅對部件的圖案化和成型至關重要。在完成器件的圖形化和成型后,將其浸入去離子水中使整個器件堆棧向后剝離;然后將其完全轉移到由聚酰亞胺制成的柔性基板上,最后經一系列處理即可制造出柔性晶體管。總的來說,整個晶體管有5微米厚,包括柔性聚酰胺,大約比人的頭發薄5倍。